【食育と虫歯予防の関係】

皆さんこんにちは!

食育とは、食に関する知識と食を選択する力を身につけ、

健全な食生活を実践することができる人間を育てることを目的として教育活動です。

食育の具体的な内容には、食べ物の栄養価や機能に関する知識、

食べ物の生産から消費までの過程への理解、適切な食習慣の形成、

食の安全性の判断に関する力の育成などが含まれます。

虫歯の発生には、細菌、糖質、歯質、時間の4つの絡みが複雑に絡み合っています。

口腔内に存在するミュータンス菌などの虫歯原因菌が、食事から摂取した糖質を代謝して酸を産生し

この酸によって歯のエナメル質が溶解することで虫歯が始まります。

食事の内容、特に糖質の種類と量は虫歯リスクに直接的な影響を与えます。

砂糖、果糖、ブドウ糖などの単糖類や二糖類は虫歯原因菌により代謝されやすく

短時間で大量の酸が生成されます。

一方ででんぷんなどの多糖類は分解に時間がかかるため、相対的に虫歯リスクが低いとされています。

食育の実践において、虫歯予防は口腔の健康という観点から重要な位置を確保しています。

健全な食生活と口腔の健康はお互いにし合い、どちらかの改善が他方にも良い影響をもたらします。

正しい咀嚼は消化吸収を促進し、栄養関連の有効活用につながります。

糖質と虫歯のリスクの関係

糖質の種類によって虫歯のリスクは大きく異なります。

最もリスクの高いのは、ショ糖を含む食品です。

ショ糖は虫歯原因菌に最も利用されやすく、短時間で大量の酸が産生されます。

またショ糖から産生される不溶性グルカンは細菌の歯面への付着を促進しプラークの形成を助けます。

食べ方と咀嚼の重要性

正しい咀嚼は虫歯予防において最も重要な要素です。

よく噛むことで唾液の分泌が促進され、口腔内のpH調整、細菌の流し

歯の再石灰化促進などの効果が得られます。

また、咀嚼により食べ物が細かく粉砕されることで歯の表面への食べかすの付着を軽減することができます。

現代の食生活では、柔らかい食品の施主良が増加し、咀嚼数が減少する傾向にあります。

この事は虫歯リスクの増加だけでなく、顎の発育不全や歯列不正の原因となる可能性もあります。

食育と虫歯予防は、健康的な生活習慣の形成に関して密接に関連する重要な分野です。

正しい食材の選択、正しい食べ方、間食の管理など、食育の実践は直接的に虫歯予防につながります。

日常生活の中で実践し、口腔の健康と全身の健康を維持していきましょう!

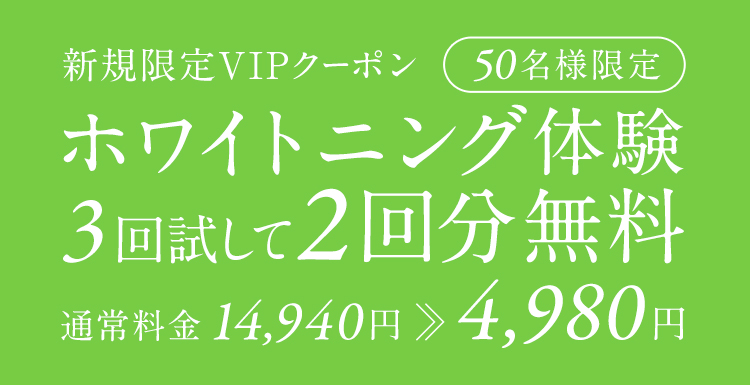

当店はホワイトニングサロンです♪

ご予約はこちらから

【電話】011-261-0008

【LINE】@348iltjj